中午抵達橫濱,下雨。

初來乍到,連身在橫濱哪處還未搞清楚,未敢輕言印象。

橫濱在神奈川縣,神奈川是美國佩里船長踢開日本閉關鎖國(自主限關?),簽署神奈川條約的地方。可日本好像沒有毋忘國恥或教小朋友踐踏米國旗等愛國教育,反而有活動紀念。奇哉。日本脫亞入歐,可保留傳統卻不遺餘力,矛盾中有統一,怪也。

酒店景觀開揚,摩天輪有各樣的燈光效果,又是時鐘,更勝煙花或無人機。

Jan 07 2025

中午抵達橫濱,下雨。

初來乍到,連身在橫濱哪處還未搞清楚,未敢輕言印象。

橫濱在神奈川縣,神奈川是美國佩里船長踢開日本閉關鎖國(自主限關?),簽署神奈川條約的地方。可日本好像沒有毋忘國恥或教小朋友踐踏米國旗等愛國教育,反而有活動紀念。奇哉。日本脫亞入歐,可保留傳統卻不遺餘力,矛盾中有統一,怪也。

酒店景觀開揚,摩天輪有各樣的燈光效果,又是時鐘,更勝煙花或無人機。

Jan 06 2025

從東京轉了幾次火車到靜岡溫泉酒店。這是鄉郊地方,跟東京是天壤之別。入住木屋,頗新鮮。

酒店提供早晚餐,很豐富,每餐吃一個小時以上。但我向來不吃魚生之類,所以有點浪費。倒是早餐可選西式,比較習慣。

到溫泉酒店,我卻沒有浸溫泉,總之就是不習慣,有點浪費。

坐巴士到附近的大室山,是火山口,坐吊車上山,緣火山口走了一圈,想起始得西山宴遊記登西山所見。不過我身心都不在廟堂,不求特立,甘於躺平,多情應笑我。火山口中央現在是射箭場,火山四週長滿草,像修剪過似的,很齊整。草的顏色隨季節而變,有綠有黃,下雪時變白,是勝景。這裡可遠眺富士山,百聞終得一見。

本來以為星期日可留在新宿,繼續去御茶之水的教會,但臨時才知道是星期六去靜岡,詢問之後知道那邊最近的教會在沼津,谷歌地圖說兩小時可達,但途中要多次接駁,既不懂,又趕急,只好放棄。

今天離開靜岡到橫濱,也就是行程尾聲了。

Jan 04 2025

今天終於能一家人外出了。

早上六點多去附近的洗衣店洗衣服,原以為我已夠早,誰知已有人在,幸好仍有機器可用。

今天只去了一個日式庭園六義園,有三百年歷史。這裡沒有熊貓,也沒有各種塑膠擺設,只有樹木流水。我不知道日式跟中式有何區別,只是覺得在裡面走著舒服。據園內介紹,園名來自中國的詩六義,即風雅頌賦比興。

Jan 02 2025

家人接連病倒,這兩天我只在酒店附近走動。

聽說日本新年休息的店鋪很多,這是真的,但今天是2號,很多店鋪已正常營業了。

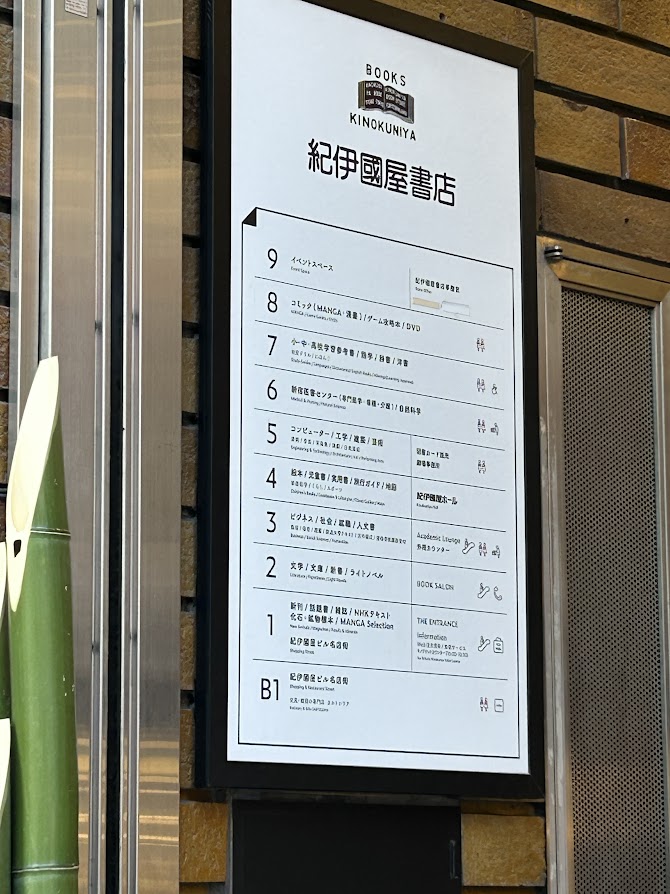

今早到了附近的一家書店,樓高九層,八層賣書。我五十音不全,沒有電腦輔助根本讀不懂日文,所以沒有買。但憑漢字大概知道書是談什麼的。

我翻閱了一些勵志書、漢語詞典、考試書等,他們的考試書很精美,應該是鉅細無遺地分析歷屆考題。書店人不少,但不及百貨公司人多。

新宿的歌舞伎町,顧名思義,是燈紅酒綠之地,早上走過,大部分沒開門,所以還安全。但途中有一男子用日語答訕,我當然耍手兼擰頭,相信另有所圖。

晚上的歌舞伎町一番街

吃的地方不少,但我不懂日語,而且多數食店都是小店,座位有限,所以最後只在便利店買點零食及杯麵。其實我不太習慣日本的食物,就是湯太鹹,肉分量不多,而且多是炸的,但這只是我的偏好而已。

希望明天會更好,家人痊癒,可繼續行程。

Jan 01 2025

女兒昨天病了,發燒,在酒店休息。 旅途中病倒令人手足無措,可幸病情不算嚴重。今天退燒了,滿以為可以外出,誰知未到車站就嘔吐,幸好有準備,才不致太狼狽,但也因此沒有遠行,只在附近蹓躂。

日本脫亞入歐,明治維新時改行西曆,新年習俗也就搬到西曆,據了解大多數地方已不慶祝農曆新年了。除夕,店鋪早關門,元旦全日休息,然後陸續恢復。不過,年中無休的也有,只是較少而矣。

東京擠逼稠密,建築物鱗次櫛比,食店也異常狹小。小店多數是自助購票,憑票取食物,食畢把食具送回。每個座位食具調味消毒一應俱全,桌下有籃供存放攜來物品,考慮周到。日本人重禮貌,早已知之,這次是親身體會。是禮失求諸野抑青出於藍,吾不知矣。日本人的英語如何,我想是因人而異吧,但稍加比劃,其實可以溝通。加上有谷歌翻譯,點餐購物應無難度。

待續。

Dec 31 2024

大鄉里出城,一生人第一次到日本。多年前校監神父某次聚會問教師,誰沒去過日本,我記得約六十人中有四個舉手,我是其一。

抵達東京,坐巴士到新宿酒店。

第一個感覺是人多,超級多,日夜都繽紛,外國人也不少,即是說中國香港沒有的,這裡都有。

第一晚在酒店附近的商場逛,地下鐵商場的店鋪多,酒店附近大型的百貨公司也有四五個。貨品很便宜,至少比中國香港平。我只是逛,沒買。

第二天早上去教會。英語及日語聚會分別在兩層同時舉行,然後合併同領主餐。英語部大概有十人,有美國菲律賓迦納等,講道的是日本人。日語部大概有五十人,中老年人居多,不少穿西服,很隆重。聚會的地方很大很漂亮。

下午去淺草,有古寺一所,毗連購物街,接踵摩肩。

待續。

Dec 27 2024

晚清巴黎外方傳教會的法國傳教士童文獻(Paul-Hubert Perny)寫了一本《西漢同文法》(Grammaire de la Langue Chinoise Orale et Écrite),其中有一小段談到中國的書信體,因為與我的研究有關,所以要抄錄:

“The Chinese epistolary style is difficult to define. It is like water that takes the shape of whatever vessel contains it. The epistolary style can be simple, flowery, graceful, elevated, diffuse, laconic, or sententious, depending on the person to whom one writes. It is the true Chinese Proteus, as it can take as many distinct forms as there are writers. Nowhere is the flexibility of the Chinese language and character shown as vividly as in the epistolary style. The social situations of the writer, the motives for writing, and their literary education can vary infinitely. The Chinese epistolary style will accommodate all these varieties. Perhaps no other language offers anything analogous.”

一句以蔽之,即中國文字之精妙,非他國文字可比,其中又以書信的遣詞用字最為突出。童文獻這位教士,可能不為人所熟悉,但他實在唱好唱響中國故事,要大書特書。他曾著有中國優於法國一書,舉出28條理由 (見下文),立場鮮明;又主張尊重中國文化,重視學習中文,在當時的天主教傳教士之中,獨樹一幟。

中國書信,博大精深。Antji Richter 曾編有 A History of Chinese Letters and Epistolary Culture 一厚冊,由 Brill 出版;而 Dániel Z. Kádár 亦著有 Historical Chinese Letter Writing。但兩者都沒有提及公函,我希望可以鑽空子。

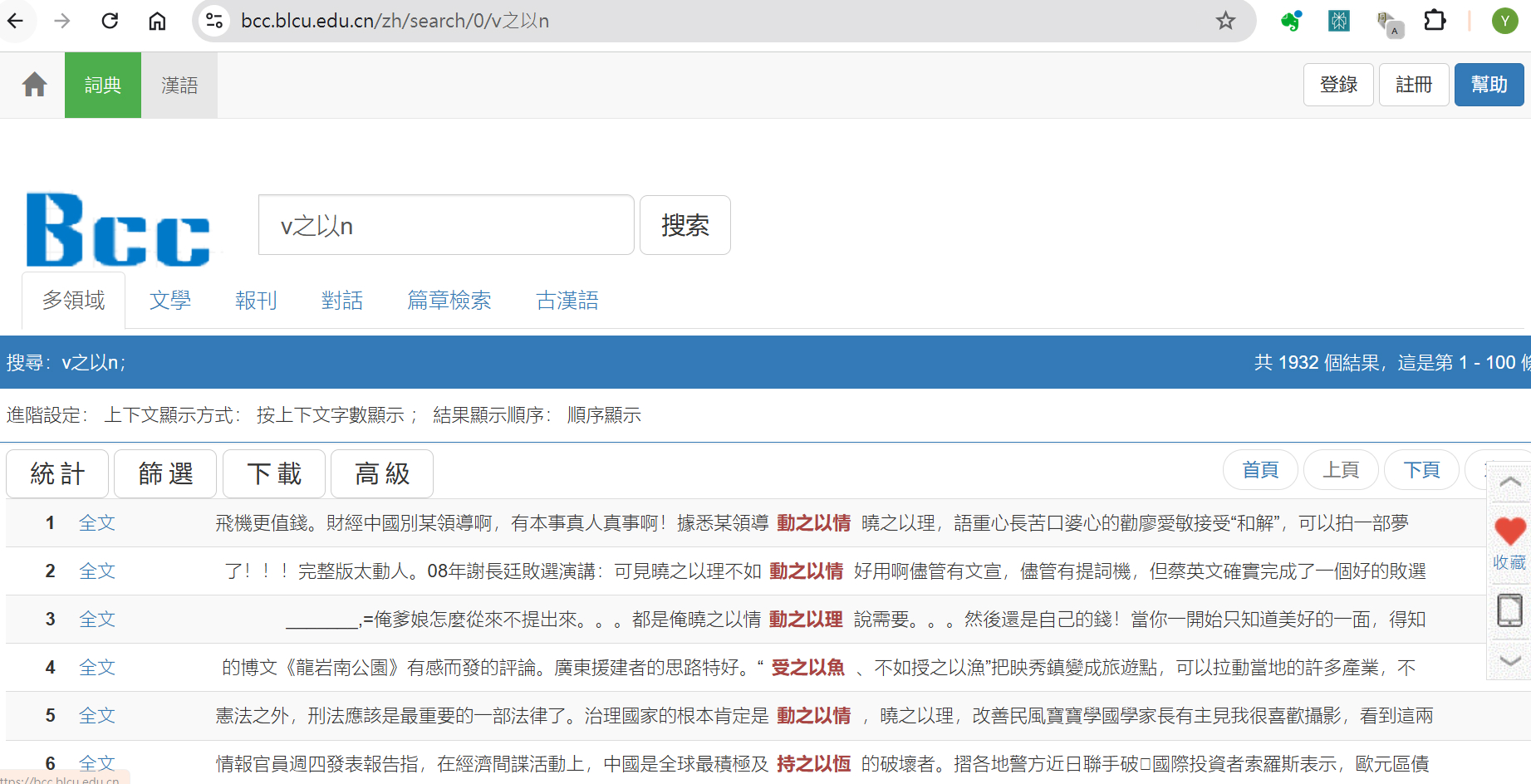

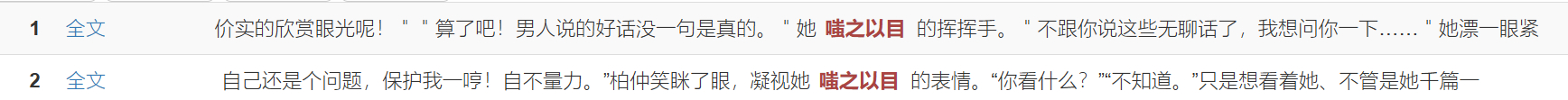

傳統書信,尤重四字詞。最近,我想找「X之以X」的句子形式,在 Google 可以用 ?之以? 來搜,但只能搜到網頁,雜訊太多;如果有語料庫之類,可以用正則表達式查,則更精準,可惜我未能找到可以用正則表達式來查找的語料庫 (或只是我不懂)。北京語言大學的BCC語料庫比較切合我的需要,用 v之以n (即動詞+”之以”+名詞) 找到很多例句。只是:”BCC最新更新:开辟了对话频道,其中语料库规模约5亿汉字,语料中过滤了敏感词及话题。” 過濾了的語料庫,始終有點遺憾。

最多的可能是「嗤之以鼻」,有超過二千條。

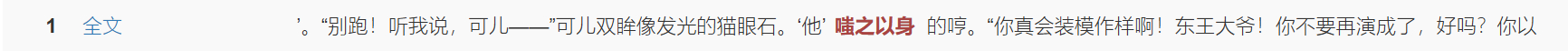

據漢語大詞典,「嗤之以鼻」指用鼻子吭氣,表示看不起。不過,原來也可以用「嗤之以目」、「嗤之以身」,可供政府官員抄考。「目」與「身」也可以用來吭氣,中國語文之精妙,可謂歎為觀止。

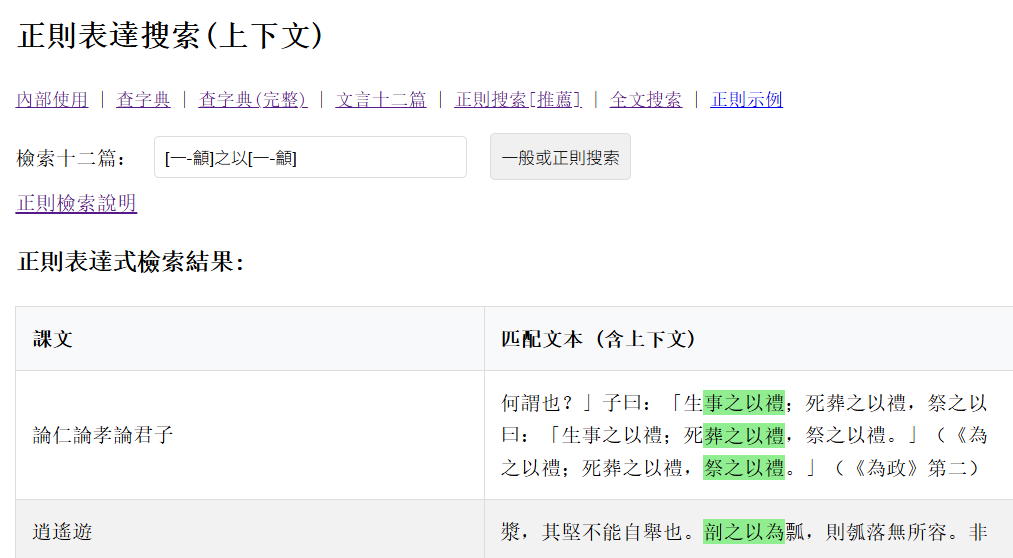

用我的十二篇系統,也找到幾句。十二篇學到的只有「X之以禮」,中文科不實用,於茲可見一斑。

附:童文獻認為中國優於法國的28個理由,抄自郭麗娜、鄭瑩:〈晚清貴州教區教務長童文獻考〉,《澳門研究》,2017:2,頁123。

中國比法國更古老;

國土更遼闊;

人口更多;

政治更清明;

文明更悠久;

君主制的歷史更古老;

政府架構更簡單;

政治和社會體制更穩定;

公民更自由;

風俗和文明具有歷史延續性和一致性;

中國比法國更早立法,律法有連續性和一致性;

更早提出和實踐社會經濟理論;

文明更加平和;

注重道德和哲學教育;

敬重祖先;

婚姻制度健康,宗法制度健全;

漢語比法語更古老和統一,更通用,更豐富;

教育自由;

更早成立公共救助機構,而且數量更多;

中醫學研究和治療法比西醫更古老;

國民教育到位,社會風氣良好,中國人彬彬有禮;

文化、科學和藝術更加古老,博大精深;

自由藝術發達;

天文學的歷史悠久;

農業成熟、園藝業精緻、養魚業發達;

尊重權威,社會有序;

優先發展實用性的藝術、職業和工業;

最後是礦產豐富。

Dec 26 2024

今天仍是努力做些修補工夫,例如把文言十二篇的自動注釋改為可選萌典或漢語大詞典,那麼就可以集考評的官方定義與字典定義於一頁。又因為搬了家,有些頁出現了無法解釋的異常,只好東拼西湊,恢復其功能。如今有三個網站加一個網誌掛在新址,天天備份,以防萬一。

繼續看文章。中國香港的公共圖書館有中國知網,下載論文十分方便,大陸版只有CAJ格式,而且是簡體,中國香港版可選PDF,且是繁體,更合我用。讀這些PDF時,如果用Edge打開,可以選擇句段譯為繁體,再剪貼到我的筆記資料庫。但我會同時把他們抄在卡片上。手抄卡片可靈活調動,抄的時候也可以選擇取捨,加深印象;先剪貼入電腦則既可提高閱讀速度,也可留個電子紀錄,方便日後搜尋。

今天試用了Powergrep5,我估我會投資美金200元買這軟件,因為它可以一口氣把我近20G的檔案搜一遍。除了字詞外,它支援 Regular Expression 搜尋,可搜的檔案有PDF, Word等。新書多數已有PDF,公益版的我用OCR粗略認了一遍,勉強可用。例如我想找傳教士學中文的情況,我用 (learn|學|学).?(ing|ed)?\s*(漢語|汉语|中文|Chinese) 這個 Regular Expression,就可以把繁簡中英學中文漢語的片語找出, 例如 learn Chinese, learned Chinese, learning Chinese, 學中文、學漢語、学汉语、學寫中文、學說中文等。有時忽然想起某詞語在某文章出現過,但過目即忘,有了這工具,可補不足。

我之前買過不少這類軟件,但很多不支援中文或只有限度支援中文,例如 FileLocator Pro,介面不錯,但中文未能全部搜出;Search and Replace 等老牌軟件,不支援PDF; 有一個佛經用的CBGrep,很好,可惜只支援佛典。另外早期有龍捲風,但要先建立索引,超慢;寒泉好像也有個類似的,我教文化科時用過,但也不支援PDF;Google 早年有一個 Google Desktop,但也是要先建索引,會拖慢系統,Google 也放棄了。這個 Powergrep5,支援中文,美金200元,要咬緊牙關買下來。

Dec 24 2024

自1996年始建網站,直到今天寫網誌已差不多三十年了。在新時代,真心話只宜在腦海裡跟自己講。三十年來的文章約三千篇,近日作一次大清洗,利用 WordPress 的 Export Import 工具,合併為一。舊日不同名稱的網站一網打盡,雖然圖像連結有問題,但文字總算合而為一。

這個網站放在銅牆鐵壁之內,存於美帝深山之中。