今早坐免費船去參觀自由神像。

自由只可遠觀,近觀要付代價的。

華爾街之牛 Charging Bull, 求財的人太多,未能埋身拍照。

Brooklyn 大橋,在其中步行成為指定動作。

Dec 25 2025

今早坐免費船去參觀自由神像。

自由只可遠觀,近觀要付代價的。

華爾街之牛 Charging Bull, 求財的人太多,未能埋身拍照。

Brooklyn 大橋,在其中步行成為指定動作。

Dec 25 2025

經過15小時的航程,終於飛抵紐約。

40年前聖誕曾到紐約幾天,當日邀請我的教會聽說已關門,而同行的幾位朋友也早已各散東西。

今次入境頗順利,可能邊防人員心情好,只查了護照,問了幾個簡單問題,連指模也不用打就放我入境了。期間還介紹了紐約聖誕如何熱鬧,說的時候十分興奮。

大城市一切由塞車開始,由甘迺迪國際機場到新澤西州的酒店用了一個多鐘。期間穿越了曼克頓、赫遜河等地方。放下行李又坐車去紐約時代廣場遊玩。

紐約是個不安全的地方,治安遠不如又治又興的中國香港,NYPD的警車幾乎在每個街角都有。但這個不安全的地方遊人之多一如在英國非法統治時期的中國香港。紐約街頭一如舊香港,不但高樓大廈林立,而且地攤經濟活躍,街邊攤販甚多,賣的是貌似名牌的包包,也有賣吃的,煙霧彌漫。

我們到了一個市集,設在市區的一處空地,賣的也是普通商品、美食等,四周有大量警車。

出入是坐25人的小巴,沒有安全帶,坐椅是薄薄的一片膠墊,只收現金。紐約地鐵比我40年前略有進步,未見塗鴉,但在入閘後的位置有人賣唱,車廂裡有醉漢倒地,乘客視若無睹,城市繼續運作。

不過,又髒又亂的紐約,似乎比又治又興的中國香港更吸引遊客,有司以及新晉旅遊界立法會議員可以研究一下中國香港缺了甚麼,或者多了甚麼。

地鐵醉漢

小巴外觀

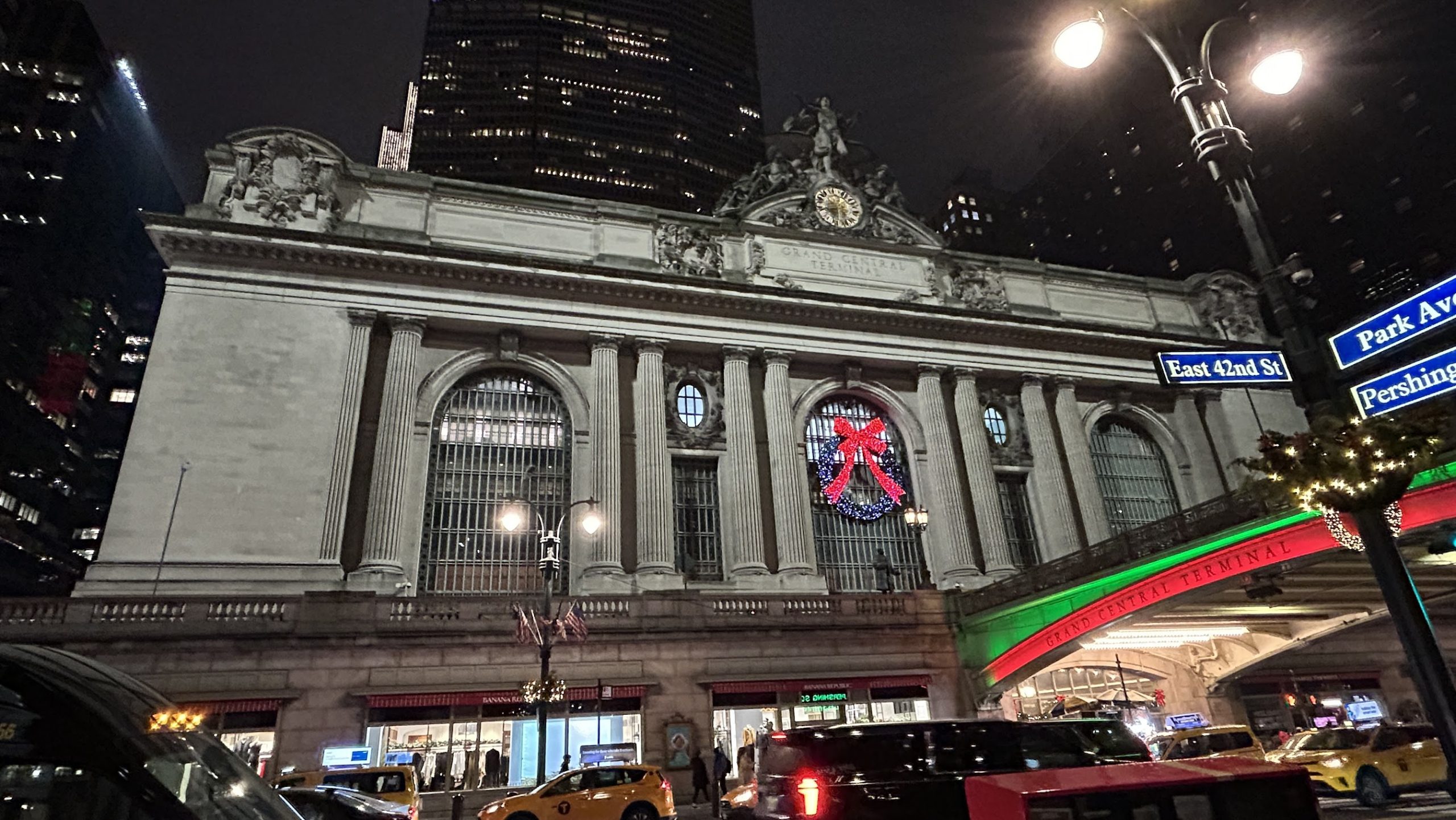

中央車站

冬日市集

Dec 23 2025

美帝是泱泱大國,保安嚴密。

今早到機鐵香港站辦理登機手續。別的國家可以網上check in 兼取得登記證,美帝不行。我到櫃檯辦手續,地勤人員說我被抽中,我歡喜過望,以為抽中綠卡,原來是要額外安檢。我沒法取得登記證,要去機場取。到了機場,找不到地勤人員指示的C1,被當作人球踢了幾腳,終於取得登記證。在閘口等上機時,一班安檢人員把閘口圍封,全人類要安檢一次才可內進。安檢只是問幾道問題,隨即在中華人民共和國香港特別行政區的護照封底貼一個可能是美帝專用的已安檢貼紙。登記時,我過不了入閘機,被拉到一旁搜背包及用紙條掃衣服,大概是驗毒吧。經重重關卡,才可登機。

我預計,入境時又要搞大龍鳳。泱泱大國,果然不同。

此刻在飛行中,但仍是大法管轄的範圍,大概可能只有腦袋想什麼還有點自由。我要好好把握這自由時間,去想不能做的,不會實現的。大概,剩下的自由就只這些了,起碼暫時仍有,將來科技能看到我想什麼,屆時連這丁點自由都沒了,真正全面管治。

Dec 23 2025

中國香港正值冬季,但又治又興,高歌猛進,人心激動,氣氛澎湃,氣溫較紐絲綸的夏天更溫暖。

今午路過中國香港仔海濱,看到這些花。

馬纓丹。是有害有毒外來入侵性物種,但具觀賞價值,真正可遠觀而不可褺玩。

新畿內亞鳳仙,花有紅、橙、紫等色。

Dec 19 2025

今午回到 QS World University Ranking 2026 世界十一亞洲第二,以及 QS Asia University Ranking 2026 第一的中國香港大學。

據泰晤士高等教育 (THE) 2025年全球最國際化大學排名中國香港大學位列第4,僅次於中國城大、中國科大、中國理大。甫進校門,恍如步入異域,主流語言並非廣東話,但人種又似乎是99%是來自 Chinese mainland 的中國人。總之,國際化啦。

我在圖書館逗留了一兩個鐘,主要是瀏覽一些上海史以及宗教史的書籍,沒有收穫。之後,沿般咸道轉入高街,懷緬一個甲子前在這街上生活的快樂時光。高街以往多車房,現在則以各國食肆為主,有些真洋人。沿正街轉到皇后大道西,皇后大道西正確應譯為女皇大道西,但拜託不要正名了,添煩添亂。大道西新舊夾雜,高樓之間有些唐樓在夾縫中爭扎求存,紙紥鋪在酒吧側,別具特色。

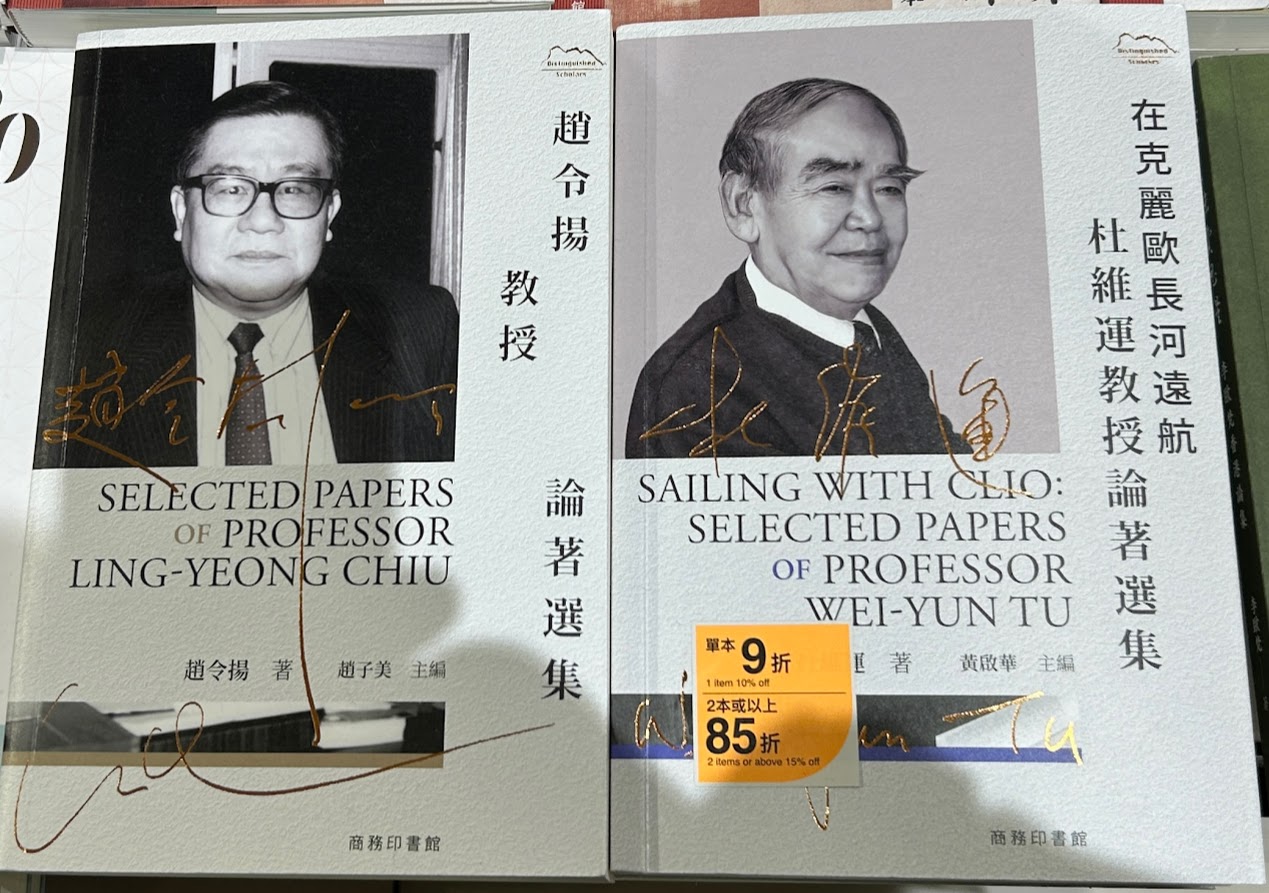

一路走到中環三聯,翻閱趙公以及杜公的著作選集。我記得章師及林師均有紀念文集或紀念會之類,獨金師沒有。翻看書中的照片,半世紀以前的片段重現眼前。趙公的點點滴滴升華至家國天下的演講,以及杜公大段背誦抄寫在黑板上的引文,都是我在中國港大的美好回憶。

Dec 17 2025

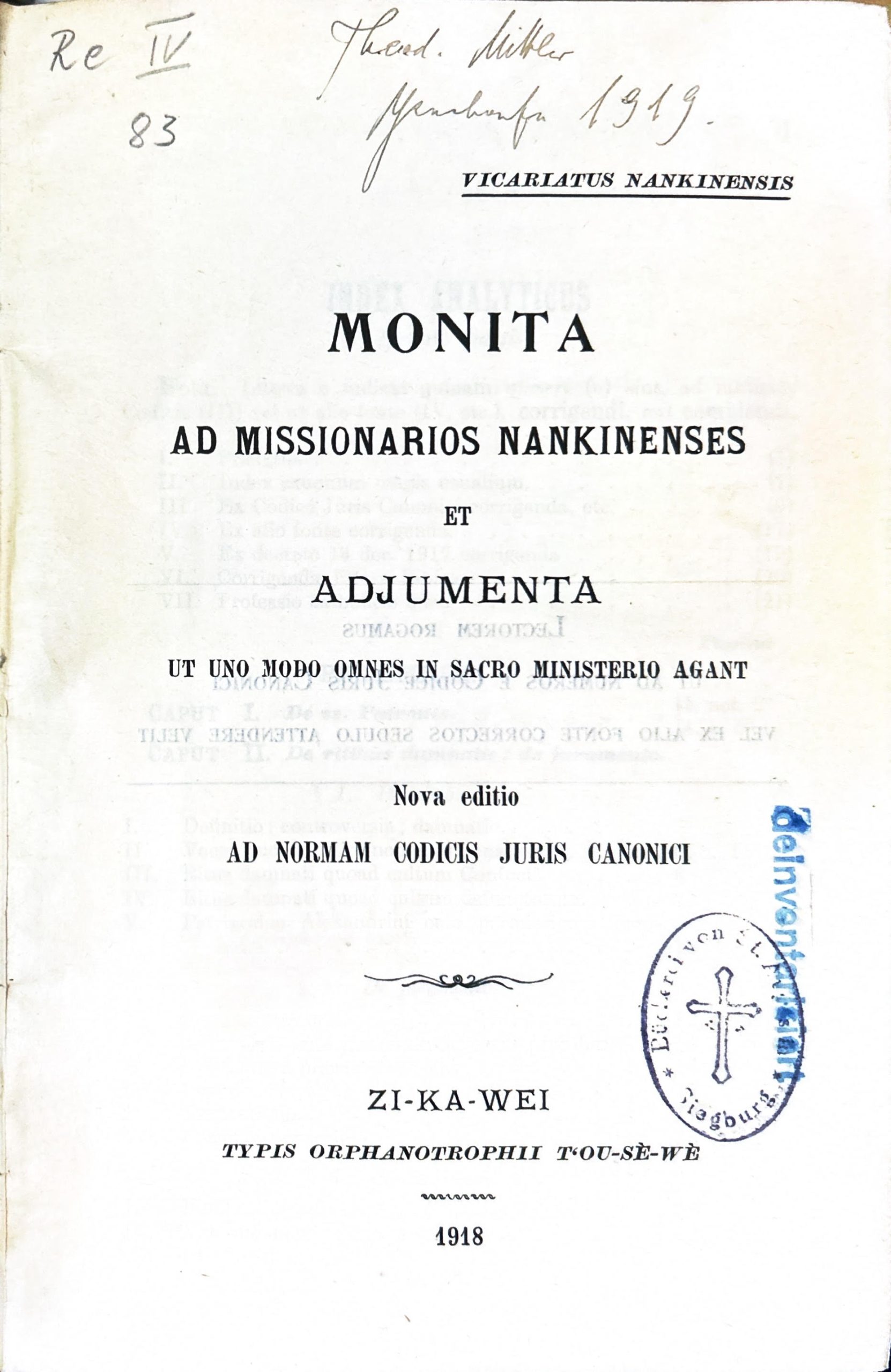

早前在舊書網站 abebooks.com 從德國買了一本書,是關於江南教區的工作手冊。我在史式徽的江南傳教史得知這書,可惜沒法找到,買到的這一冊是1918年版,已是我研究的時間範圍之外,但去古未遠,或者仍有參考價值。如果寄去紐絲綸,政府要抽關稅,我寧願寄到中國香港,免稅,回來時才看。

全書是用拉丁文寫的,我水平不足,先用谷歌翻譯目錄速讀一遍,又翻開索引尋找可能有用的關鍵字,居然給我找到三段對寫信給官員、見官員、以及對涉及教會案件的處理原則。按我理解1918年版是增訂舊版而來的,如果找到更早的版本固然更佳,否則作為旁證也或者可以一用。

這書花了美金348元,大出血,但換來三段未有人用過的材料,或者仍有價值。(最近同學提醒我,學校有提交論文補助金 Doctoral Submission Scholarship,論文提交前發放,為期兩個月,每月紐紙 2666.67,條件是須留在紐絲綸專心寫作。如果申請成功,這兩個月的租金就有著落了,所以要試試。)

Dec 16 2025

活在地球邊緣真不容易。

飛越塔斯曼尼亞海用了3.5小時,飛越澳洲國土用了4.5小時,飛越南海大概也用了4.5小時,才回到中國金融中心。每次飛長途都是一次身心煎熬。

大概可能因為一切資料已在掌握之中,中國香港的入境及海關顯得十分高效,不一會就步出機場回到由治及興完善管治的中國香港。入境紐絲綸前要在飛機上先聽一段女關員面帶微笑語調溫馨但用語嚴厲的警告,說這樣那樣東西不得入境,否則罰款400紐紙以及可能禁止入境等。入境紐絲綸時因紐方尊重一國兩制,中國香港護照要排長龍,不得使用自助電子入境閘口海關,並要你重新把行李過一次X光及接受關員盤問。相反,在飛回中國香港的航機上,只有機長提醒乘客關於電子煙的禁令,沒有語調溫馨的bio-security警告,入境手續秒速完成,並在閘口互相談笑的關員中間步出機場。

現時中國香港的氣溫,跟威靈頓的盛夏差不多,也許已稍習慣寒冷,不用穿太多衣服。回到家中,覺得比紐絲綸還要寧靜,樓下是小巴站頭,以及各類商店,居然沒有甚麼聲音,偉大征程,果然不同。今早去買點生活用品,超市還未開門,吃了個大快活炸魚柳餐,店員問我吃大、小、還是普通魚柳,我感到愕然,因為以前沒有這些選項,我選了普通,但原來普通只是以前的1/3大小。到超市買點食物,奶品果仁醬之類比紐絲綸貴一倍有多,麵包價錢差不多,但這些商品的種類很少。至於水果,我向來鍾情蘋果,以前在中國香港,多選美帝紅蘋果;紐絲綸正值夏天,蘋果種類特別多,我每天都吃,覺得 Royal Gala 不錯,有時會買 Envy, Braeburn, Jazz 等。另外,有些生活習慣要重新適應,例如電梯關門制在紐絲綸是備而不用的,這裡有默契要人手操作。

不過,24小時內我就完全適應了。只要綠公仔才起步過馬路、坐車扣安全帶、沉默是金,或者大概可能安全過日子。忽然想起戚姬,還是做夷齊吧,起碼是自己的選擇。“Everything can be taken from a man but one thing: the last of the human freedoms – to choose one’s attitude in any given set of circumstances, to choose one’s own way.” ~~ Viktor Frankl, Man’s Search for Meaning

我絕不選窗口位,因體型笨重,加上前排座椅後拉,出入須乞求別人。適逢鄰座離座,拍下如雪的雲海。

Dec 15 2025

今年是第六次到雪梨機場了。

從威靈頓到中國香港,可以到奧克蘭乘中國國泰或紐航,前者較貴,後者會臨時取消班次,但最煩的是奧克蘭國內國際航線在兩座大樓,清關後要露天走10分鐘(或者可以坐巴士,如果時間充裕的話),超級不便。[以上是2019年的經驗,或者已過時,但我不想冒險。]所以,我多數選早上六點的澳航經雪梨回港,便宜一些。凌晨四點才可以自助寄倉行李,我多數三點半到達機場,準備一切。

清晨七時,雪梨機場已是人頭湧湧。轉機也要再過安檢,平板及手提電腦仍要取出來另檢,不及中國香港及紐絲綸方便。我認為,澳航在澳洲是沒有地位的,今次又安排在26D閘口坐巴土登機。我相信我會上到機的,但期間的混亂翳侷情況可以想像得到。大機動輒300人,要開多少次巴士才可以把所有人送到機上?一來一回又要等。

想到這些,我又想在鐵達尼躺平了。

另外,10月份紐西蘭政府大肆宣傳中國香港可以用電子方式出入境,毋需排隊,我今天實測,是假的,過不了關,要彈回人手處理。

這就是中國香港了,在澳洲被擠到機場一角坐巴士登機,在紐絲綸沒法使用電子方式出入境,希望新晉旅遊界立法會議員幫幫忙,說好中國香港故事。

Dec 13 2025

哪一天放假,哪一天要紀念,從來都是政府說了算。有些日子,根本沒有甚麼大事,卻如臨大敵;有些日子,是歷史上的今天必提的,卻又好像若無其事。我要說的,是1936年12月12日的西安事變。

自從山城學校取消訂購 Wisenews 後,我已經多年沒有讀報了。當然,報章已從五光十色進化到清一色,不看也罷。我寧願看Facebook,真真假假,更有趣味,也可以考驗自己分辨假消息的能力。不過 Wisenews 有強大的資料庫以及搜索功能,材料方面甚有特色,但多年沒有用過了,不知有沒有保留已下架的東西。

例如我想看看近年有沒有文章在12月12日講雙十二事變,即西安事變,沒有 Wisenews,無從入手。

張作霖從繼父學得相馬之術,並以此結交綠林英雄,縱橫黑白兩道,奉系軍閥更左右民國政局。張作霖讀書不多,但極重視教育,他一手創辦的東北大學,論資源師資,恐怕還在北京大學之上。而且在他統治之下,東北的經濟及社會早已振興。

我的家在東北松花江上,那裡有森林煤礦,還有那滿山遍野的大豆高粱。我的家在東北松花江上,那裡有我的同胞,還有那衰老的爹娘。九一八,九一八,從那個悲慘的時候!

我請絕對忠誠的 DeepSeek 評價張作霖,它說:「評價時應避免簡單二元化,而需理解其處於傳統與現代、民族主義與現實生存之間的歷史矛盾性。」我請它評論西安事變,它說「西安事變被視為扭轉中國時局的關鍵事件,促成了全民族抗戰的局面,為最終戰勝日本侵略者奠定了基礎。然而,對其具體歷史細節和人物評價,在不同視角下仍有討論。」

我感到意外,原來在 Chinese mainland, 仍可以評論此說當否,在中國香港,歷史也好,時事也好,一錘定音,毋庸討論。政府說哪一天要紀念,哪一天要從日曆抹掉,由它吧,反正,都不是歷史。

Dec 11 2025

這兩天又再拿起已放下的計劃。

往日不敢在外流浪,因為父母在,不遠遊;如今父母不在,已無掛慮;女兒畢業在即,大概也可以自立了;至於中國香港,又治又興,踏上偉大征程,前路一片光明,但我是舊時代人物,未能趕上。既不能連根拔起,就做失根的蘭花,自我放逐,到哪一天水份養料乾竭,就隨風飄散,灰飛煙滅。

我又再研究奧塔哥的可行性,或者明年認真去信查詢,如果遭拒,也就死心,返回鐵達尼;如果有希望,也就一試。千金散盡後,回去見證歷史時刻。

前幾天,我的靈性導師提及一段經文,正好是我一直思考的題目。我知道她跟我對這經文的理解應有不同,我沒有跟她爭辯,因為自古以來學者已辯過不少,也沒有結果。再說,我尤其不想跟她爭辯。我仍然想念她、仰慕她,想跟她見一面,彌補四十年前失諸交臂未能相識的遺憾。我們有太多的共同興趣:中華經典,書法音樂,佛道哲理,氣功中醫;一個深於沙漠教父、聖若望十架、Celtic Spirituality、Kempis, Merton, Nouwen的人,怎可能會信那些神棍假先知,每每想到這裡,心裡就十分難過。我想,既然她提及的那段經文是未解之謎,也是自己感興趣的題目,何不再花三年去研究? 雖然題目似已沒有新意,但我看奧塔哥的論文題目,有的也並不新鮮。古之學者為人,我讀書只為自己,毋須考慮前途;奧塔哥不關心我信甚麼,只講學術是否夠水平,更適合我。别人問我為甚麼退休還去留學,更要去地球邊緣的紐絲綸研究中國歷史。交淺不言深,我只回答 I do it for fun,輕輕帶過。如果我繼續讀書,那更是 do it for fun. 四十年前,我的確還有另一個夢想,但當年受制於人,負擔也大,即使有心,自問有力,也沒有條件去追夢。如今有時間了,人生責任大致已完成,也毋須仰人鼻息,可以尋求自己的理想。過去二十幾年,出於興趣讀過 Hebrew, Greek, Aramaic, Syriac, Latin, German, French, 又在自學 Coptic, 雖然只是水過鴨背,水平是識者笑死,但或者是冥冥中在為將來作準備。我雖然不信神棍,但也明白人的際遇非由人力,一切交託上主安排。

彼前1:24 「因為凡有血氣的,盡都如草;他的美榮都像草上的花。草必枯乾,花必凋謝;」~~漫山遍野的蒲公英,是今日黃花,明天或已不在了。