正則表達式 Regular expression 是檢索利器,固然可以用來檢索關鍵字詞,更重要的,是可以按 pattern 檢索。例如我「嗤之以鼻」太多了,想鼻子休息一下,有沒有「X之以Z」的四字詞可供代替呢?這種檢索,谷歌雖然做到的,但用正則表達式 可以有更多檢索的組合。例如以[一-龥]之以[一-龥] 就可以檢得「投之以桃」、「報之以李」等詞語。 [一-龥] 是字符範圍,有20902個字,基本上已包含99.9%的常用非常用繁簡漢字。如果一定要以身體部分來承擔,則可以用 [一-龥]之以[眼|耳|口|鼻|舌|齒|牙|唇|喉|頸|肩|胸|背|腰|腹|臀|手|臂|肘|腕|掌|指|腿|膝|踝|足|趾|頭|面|額|眉|睫|頰|頰|顎|腮|髮|鬚|心|肺|肝|腎|胃|腸|脾|膽|腦|骨|筋|肉|血|脈|皮|毛|爪|乳] 這個正則表達式來查找,這樣,可以找出全身用來表達憤慨不滿不屑等情緒的四字詞。但前提有兩個,第一,要有資料庫,並且數據要以一定格式儲存,例如出處、卷數頁碼等;第二,資料庫要與搜尋工具的編程語言匹配。

我自製過一個聖經查詢工具,聖經是用公開下載的文本,轉成UTF-8 的 CSV 檔,再略加整理為書、章、節、正文等項目表格,成為一個資料庫 。搜尋工具是用PHP寫的,最重要的是可以用正則表達式搜尋。

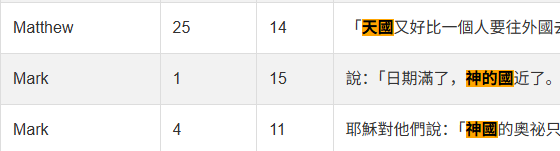

例如,我想搜聖經某處出現 天國 或 神的國 或 神國,可以用 (神(的)?|天)國 這個正則表達式一鍵全抓。

我也用同樣的方法建立了文言十二篇、以及我研究的函牘舉隅的資料庫,能用正則表達式檢索字詞pattern,頗有助研究學習。例如我想在函牘舉隅書中找出所有年份,就可以用 (道光|咸豐|同治|光緒) 一次過檢出。

但我先要人手建立資料庫,十二篇字數有限,網上也有全文,下載稍加整理就行;函牘舉隅二十萬字,我用OCR認字後再校對輸入,也用了近一個月才建立起資料庫;其他書刊文獻如果要如此炮製,則幾近 mission impossible. 最近找到學衡網,文本有經史子集,支援正則表達式,是檢索利器,要大力推薦。我用 [一-龥]之以[眼|耳|口|鼻|舌|齒|牙|唇|喉|頸|肩|胸|背|腰|腹|臀|手|臂|肘|腕|掌|指|腿|膝|踝|足|趾|頭|面|額|眉|睫|頰|頰|顎|腮|髮|鬚|心|肺|肝|腎|胃|腸|脾|膽|腦|骨|筋|肉|血|脈|皮|毛|爪|乳]檢索,結果在十三經二十四史等經史子集中檢得96個結果,可供有關方面參酌使用,不必次次都要「嗤之以鼻」。

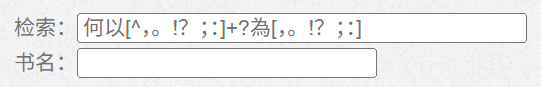

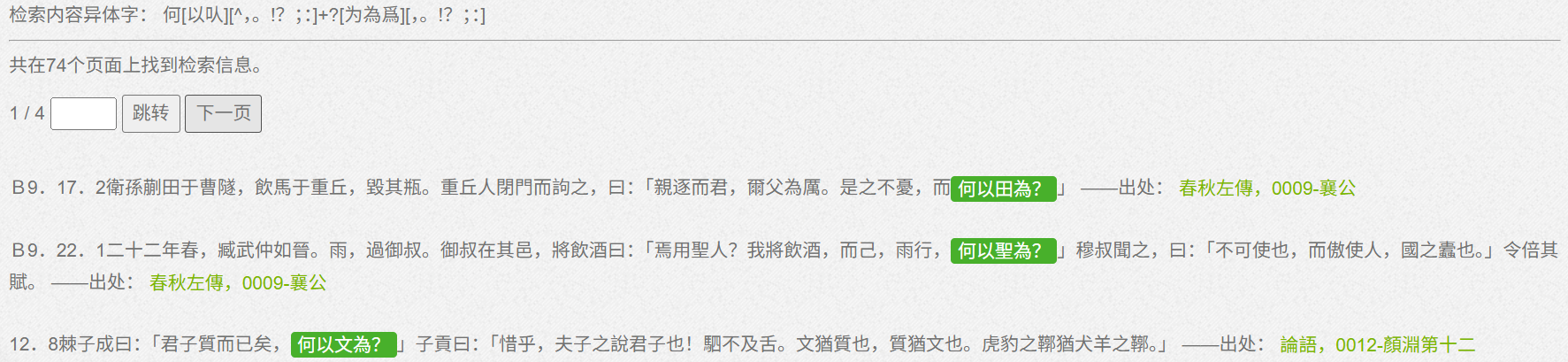

又例如「何以天下國家為」(舊中二課文習慣說) ,各書注釋不同,我想找經史子集中有「何以…為」這 pattern 的句子來比較研究,用正則表達式 何以[^,。!?;:]+?為[,。!?;:、] 就可以從歷代文獻中檢出74個結果,超級有用。該站收錄的文獻見文末。網站還有四部叢刊,雖只支援關鍵字詞檢索,但可以同時顯示文字版及四部叢刊原件,原汁原味,亦有用處。

學衡 http://www.xueheng.net/core_search.html

學衡收錄的中文核心典籍:

周易 毛詩 尚書 周禮 儀禮 大戴禮記 禮記 春秋公羊傳 春秋穀梁傳 春秋左傳 論語 孟子 孝經 史記 漢書 後漢書(附續漢志) 三國志 史記(三家注) 漢書(注) 後漢書(注) 三國志(注) 晉書 宋書 南齊書 梁書 陳書 魏書 北齊書 周書 南史 北史 隋書 舊唐書 新唐書 舊五代史 新五代史 宋史 遼史 金史 元史 明史 資治通鑑 续资治通鉴长编 通典 荀子 說苑 春秋繁露 韓詩外傳 白虎通 賈誼新書 新序 法言 中論 孔子家語 潛夫論 論衡 太玄經 風俗通義 孔叢子 申鑒 忠經 素書 新語 獨斷 蔡中郎集 墨子 老子 老子河上公注 莊子 列子 鶡冠子 文子 文始真經 鬻子 淮南子 太平經 韓非子 商君書 申子 慎子 管子 公孫龍子 孫子 吳子 六韜 司馬法 尉繚子 九章算術 周髀算經 呂氏春秋 鬼谷子 尹文子 鄧析子 尸子 逸周書 國語 晏子春秋 吳越春秋 越絕書 戰國策 鹽鐵論 古列女傳 前漢紀 東觀漢記 竹書紀年 穆天子傳 古三墳 燕丹子 西京雜記 爾雅 釋名 方言 急就篇 黃帝內經 靈樞經 難經 傷寒論 金匱要略 楚辭 文選 全上古三代秦漢三國六朝文 先秦漢魏晉南北朝詩 申培詩說 焦氏易林 京氏易傳 尚書大傳 山海經 水經注 漢官六種 世本四種 出土文獻彙編 世說新語 西遊記 水滸傳 三國演義 紅樓夢 儒林外史 聊齋志異 王弼《周易略例》 王弼《老子註》 崔鴻《十六國春秋》 顏之推《顏氏家訓》 養性延命錄 劉邵《人物志》 世祖孝元皇帝《金樓子》 劉晝《劉子新論》 張華《博物誌》 王嘉《王子年拾遺記》 陶潛《搜神後記》 劉義慶《幽明錄》 鍾嶸《詩品》 劉勰《文心雕龍》 玉臺新詠 樂府詩集 曹操《曹操集》 文皇帝《曹丕集》 曹植《曹植集》 阮籍《阮籍集》 嵇康《嵇康集》 諸葛覘《諸葛亮集》 傅玄《傅鶉觚集》 陸機《陸機集》 陸雲《陸雲集》 陶潛《陶淵明集》 顏延之《顏光祿集》 謝靈運《謝靈運集》 鮑照《鮑參軍集》 何遜《何記室集》 江淹《江淹集》 陶弘景《陶弘景集》 高祖武皇帝《梁武帝蕭衍集》 徐陵《徐陵集》 庾信《庾信集》 王羲之《王羲之集》 王粲《王粲集》 徐幹《徐幹集》 常璩《華陽國志》 楊衒之《洛陽伽藍記附錄》 賈思勰《齊民要術》 神農本草經 葛洪《葛仙翁肘後備急方》 王叔和《新刊王氏脈經》 十一家註孫子(孟氏注) 全上古三代秦漢三國六朝文(全三國文) 全上古三代秦漢三國六朝文(全晉文) 全上古三代秦漢三國六朝文(全宋文) 全上古三代秦漢三國六朝文(全齊文) 全上古三代秦漢三國六朝文(全梁文) 全上古三代秦漢三國六朝文(全陳文) 全上古三代秦漢三國六朝文(全後魏文) 全上古三代秦漢三國六朝文(全北齊文) 全上古三代秦漢三國六朝文(全後周文) 近思錄 傳習錄 困知記 金剛經 壇經 列仙傳 神仙傳 神異經 陰符經 郭象莊子註 成玄英莊子疏 玄珠錄 嚴遵《老子指歸》 周易參同契 弘明集